好酒的确是能让人冲上云端的。或许是太久没有这样喝过了,或许今天晚上有些兴奋,又或许是这苏威上了些年份,很醇很香,觥筹交错间我已然不胜酒力。

酒很美,海很美,靠海的象鼻山同样也很美。只是天公不作美,突然间的一阵大暴雨把哥几个浇了个从头到脚。但是酒精对于体温的影响想必是巨大的,我们一开始也没觉得冷,反而觉得这雨下得很爽快。

(相关资料图)

(相关资料图)

阿黄跟发了疯一样在这片不大的山顶平原上狂奔,我跟老徐看着他诡异的身姿哈哈乐着,直到膝盖积液的老毛病又开始折磨我。

每次快要下雨的时候,我的膝盖就会隐隐作痛。跟三月还在热恋期的时候,我就不止一次展现过这种特殊能力——我把这称之为能力,因为不想让她分担我的痛苦。有时候三月下午想去外面走走,我总是会故弄玄虚,掐指一算说,我观天色有异,今日下午不宜出门。

然后每每真如我所说一样大雨倾盆的时候,三月就会很惊奇地打量我,笑着说,我是她的天气预报。如此,我好像也就没那么疼了。

三月是我的欧律狄刻。

三月当然不是她的名字,只是因为我是在一个清冷的三月里遇见她的。阿黄当时有一间公寓转租不出去,跟我诉苦,我跟老徐想了个点子,干脆不外租了,筹点钱开个小酒吧自娱自乐。阿黄咬咬牙真这么干了,有次搞熟客活动找了个驻唱……就是三月。

三月也不是职业的。据阿黄说,她也是酒吧的常客之一,只是有次刷到阿黄的朋友圈觉得有点意思,于是毛遂自荐,背着个吉他就跑来表演了。

随性却又热烈的一个姑娘,当时我就这么觉得。乍暖还寒的日子里三月穿着人字拖,脚趾头顽强反抗着气温,有些发红却又晶莹剔透,可爱极了。

她唱的歌反倒没那么热烈,那会儿我也是第一次听,有一句歌词印象特别深刻,好像是什么,来吧,来吧,再来一杯吧……后面想不起来怎么唱的了。

这么多年来我从未遇见过一个能真正走进我精神世界的人……三月不但走了进去,还在里面生活了很久。我还是颇有自知之明的,当今社会如我一般,哪怕是没我这么偏执的理想主义者们,都在生活中直面各种各样难以调和的矛盾,能遇一知己已是上辈子修来的福分,更别说一个理解你支持你,愿意与你共度余生的另一半了。

明天我们就要结婚了。一念至此,我便沉浸在巨大的,如浪潮般袭来的幸福感中,乃至走路都有些摇摇晃晃的,犹如身处云端。山上在下雨,路太滑了,加上我膝盖很痛,还没走两步就一不小心滑倒在了地上。

草地挺松软,我没感觉到太多撞击带来的疼痛,只是本就有些昏沉的脑袋更加难受了些。意识朦胧间,我听见老徐对着阿黄口吐芬芳。

“行了行了别跳了!喂!磊子都趴地上了还搁那儿跳!跳你大爷的!”

我确实趴在地上没动。老徐跟阿黄小跑过来。

“啥情况贺磊。几年不见酒量变这么差了?”

我眼睛睁开一条缝儿看老徐,给他比了个中指。

“哥们儿膝盖疼的要死,没劲儿了,别损,快给你爹扛回去。”

“你不会有婚前恐惧症吧哈哈哈哈。压力这么大?”

阿黄嘿嘿笑起来,跟老徐一左一右架着我两条胳膊就往山下挪去。这俩孙子一路上嘴就没停过,感慨着我这个小年轻却早他们一步进入人生的下一个阶段,还夹杂着对我酒量的各种阴阳怪气。

“我特么只是有点发热了,又不是不能喝,改天再整一轮,绝对教你俩做人。”

我确实有点儿发热,感觉脑袋快把我脖子压断了。他俩后来好像又嘴碎了我几句,只是我无心搭理,也听不太清了。

不知道过了多久,我们终于回到了山脚下的那间民宿。他俩把我抬进卧室,带上门,然后跑去门口跟谁在讲话。说的是中文,所以肯定不是房东,但是是一个女人的声音。我有些印象,但想不起来是谁。

屋里的天花板没有顶灯,窗台旁边倒是有一个释放着昏黄色泽的小落地灯,灯罩上全是灰尘,像是不会动的皮影戏。我翻了个身躺上床,把头深埋在滚烫的黑暗里,闭着眼细细感知身体的不适。被雨水浸湿的衣物贴在皮肤上,冷得我打哆嗦,可别的地方却又烫得吓人。

有人推门进来。那人缓缓走到床边,轻声叫我的名字。

“贺磊?醒着么?”

“嗯。”我嘟哝着,感觉声音是像气体一样从枕头里面挤出来的。

“翻个身我看看呢?他们说你发热了?”

“是有点儿。”我应了一句,勉强翻过身,晃晃脑袋让我的眼睛能够聚焦。这时我才看清这个女人的脸——至少在我的记忆里找到了她的存在。

“你是……焦叔的女儿?不好意思,我不太记得你的名字了。”我犹豫着开口。

“哈哈没事,我是焦霖。”她似乎有点不太高兴,但估计没想着跟我一病号儿计较,还是笑着跟我说。

焦霖的父亲焦志远是我爸的同学,同事,也是他很好的朋友。公司年会的时候我经常跟着一起去,大部分时候焦霖也会在。每次聚餐作为场上唯二的年轻人,我们也的确有过几次简短的交流。

“你怎么在这?我爸他们已经到了吗?”我问道。

焦霖没说话,直接伸手放到我的额头上。她的手很凉,我打了个哆嗦。

“确实烫得不轻。把衣服脱了,我去拿条毛巾给你。”

好明确的指令,符合我对她浅薄的印象:一个强势的,自律的,执行力拉满的,能在这个畸形社会中过得如鱼得水的人。

我曾经也尝试过变成这样,尝试去适应环境,只不过大多数时候结局都以失败告终。某种程度上来说,我甚至觉得明天的婚礼就是我可以做出的最大反击,因为这将是两个非物质的,理想主义者的结合。

“听见了吗?发什么呆?”她把手拿开,在我脸上晃了晃。感觉要是我不应答的话,下一秒焦霖就要拿手电筒照我眼球了。

“刚才那两个人去哪儿了?”我不太明白这种事情为什么不是阿黄跟老徐来完成,而要交给一个他们并不认识的,即便跟我也有些生分的女人。

“买药去了。你们离市区太远了,而且最近的超市也要十公里。”她叹了口气。我不知道她为什么要叹气……如果那真的是叹气。

“你先休息会儿吧,我去弄点吃的。”

冥冥之中我似乎透过墙壁看见了厨房里的焦霖。但那厨房好像不是这间民宿的厨房,焦霖……似乎也不是焦霖。她在煮萝卜,煮完萝卜给生菜焯水,然后是白菜猪肉馅儿的饺子,然后又蒸了几块地瓜。确实是我会吃的东西,按三月的话说,寡得要死的粮食。

我做了个很熟悉的梦。每次发热我都会做类似的梦,在三个场景里面随机播放其中之一。第一个场景是一条生产包子的流水线,最后一道工序是给包子皮打上皱褶;第二个场景是衣柜上的木纹演变成一排排眼睛,线条交融重组,颇有秩序。

第三个场景,也是我这次梦见的场景。我站在一个矩阵的正中心,前后左右上下的墙壁一起匀速朝我挤压过来。我尝试用手脚撑开,可正方体有六个面,算上脑袋人也就五肢,我是万万不可能推得动的。

我好累。身体不重,甚至可以说很轻,像是飘在云端之中,但却囿于这片不大的空间,无法移动。我知道我在做梦,而且我也知道在我被最后一堵墙挤成一滩血肉的前一秒,我会从梦中醒来,但这无力的感觉是如此令人沮丧。

醒来的时候,窗外一片漆黑。不说视线,即便是声音,也只剩下从下午一直下到此刻的雨声。床头柜上老式的煤油灯里,跳动着一颗微小的,明暗相杂的火苗。

好像什么东西……我在想。像生命。我想到了。

焦霖躺在我旁边,一丝不挂,呼吸均匀。这比刚才的梦恐怖多了。

头还是有点晕。我屏住呼吸,小心翼翼地掀开被子一角往里面看去,发现我同样一丝不挂,而且战场有些狼藉。

这个世界疯掉了。我朝着天花板无声笑着,颇为笃定。

下一篇:最后一页

-

河南全国大学英语四六级考试延期

记者从河南省教育考试院了解到,鉴于目前疫情防控严峻形势,为维护广大考生健康安全,经研究并报教育部有关部门批准,河南省原定于6月11日

-

“国字脸”猴子走红,郑州动物园也有

尖嘴猴腮是人们对猴子的固有认识,但凡事都有例外,最近,郑州市动物园就有一只猴因长着一张方方正正的脸,被送外号人脸猴,其独特的长相令

-

“520”将至,结婚登记记得提前预约

中原区民政局提醒:尽量避免扎堆,只要感情好,每一天都是好日子5月20日因谐音我爱你,成为很多新人眼中寓意美好的好日子。为满足准新人们

-

“中国旅游日”,多家景区推出缤纷活动

5月19日是中国旅游日,今年中国旅游日的活动主题为感悟中华文化享受美好旅程。记者今日从省、市文旅部门获悉,为进一步提振行业发展信心,

-

龙形器与黑釉马:黄河臂弯里的“龙马精神”

浊波浩浩东倾,今来古往无终极。在中国所有的大江大河中,无论从地理空间还是文化意义上来说,黄河都是一个独特的存在。如果从高空中俯瞰,

-

隋唐大运河文化博物馆开馆

在第46个国际博物馆日当天,国家十三五重点文化工程、位于河南洛阳的隋唐大运河文化博物馆,正式面向公众开放。隋唐大运河始建于公元605年

-

四川疫情最新消息|5月18日四川新增本土确诊34例、本土无症状115例

-

【行走郑州·读懂最早中国】23万网友云游麦田里的博物馆,触摸“最早中国”神秘面纱

想要了解郑州这片沃土流淌着的文化脉络吗?想要寻找郑州是最早中国历史起源的佐证吗?5月18日国际博物馆日,由郑州市委网信办指导,新浪河

-

吉林疫情最新消息|吉林省新增本土确诊病例6例、本土无症状感染者15例

5月18日0—24时,吉林省新增本地确诊病例6例(轻型),其中延边州3例,白山市3例(含2例无症状感染者转为确诊病例);新增本地无症状感染者

-

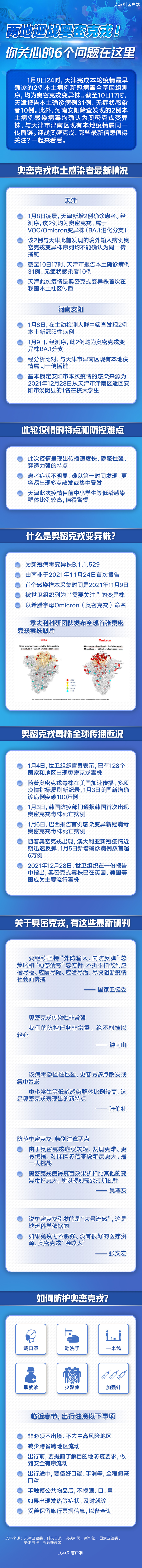

天津疫情最新消息|天津新增7例本土确诊病例和26例本土无症状感染者

2022年5月18日0—24时,天津市新增7例本土新冠肺炎确诊病例(其中4例为无症状感染者转为确诊病例)。新增1例境外输入性新冠肺炎确诊病例。